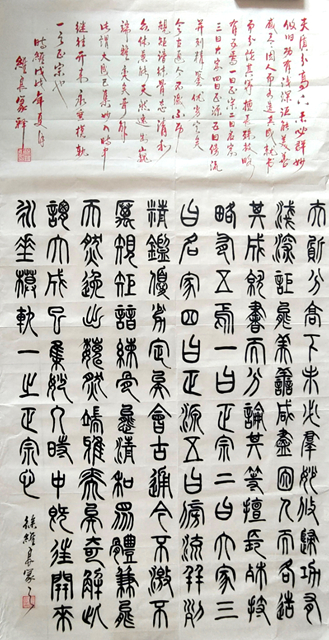

新华大采风艺品城讯(雪逸) 近日,著名书法家、当代书画界传承创新导师徐维良,以篆草同书独特形式,提出 “书法五等分类理论”,将书法创作与评价体系划分为正宗、名家、大家、正源、旁流五个层级,引发书法界对传统书品理论创新与当代创作适配性的热议。

篆草同书为基,构建五等评价体系

徐维良深耕传统书法,此次以篆草同书为实践载体,探索书法风格、传承与水准的细化评判维度。篆草同书打破单一书体限制,通过篆书的古朴厚重与草书的灵动奔放碰撞融合,直观呈现不同书体的审美逻辑与技法差异,为 “五等分类” 提供视觉化阐释路径,让抽象理论落地于笔墨实践。

理论价值获肯定,贴合书法发展逻辑

新华大采风评委会主任张庆华分析,该理论具备多重合理性:

- 呼应传统脉络:延续庾肩吾《书品》“九品论”、张怀瓘《书断》“神妙能” 三品等古典评价体系,在传统框架内探索创新,符合 “品藻优劣、梳理传承” 的书法理论发展规律。

- 聚焦核心要素:从技法传承看,“正宗” 强调对 “二王” 等经典笔法的坚守,严格继承正统书法脉络的精髓,是书法传承的正统标杆;“正源” 关联篆隶奠基的线条质感、章法原理,探寻书法审美与技法的本源规则,追溯书法艺术的根基;“旁流” 则容纳对传统的变体、边缘探索,如非正统笔法的实验、融合其他艺术形式的创作,为书法创新提供多元路径。从艺术影响力看,“名家” 指在某一风格、书体中确立鲜明个人特色,且在书法领域具备一定传播度与认可度的创作者;“大家” 指向突破书体限制,融合多种风格,在书法史或时代语境中建立标杆性影响,为书法发展贡献深远价值、引领艺术方向的创作者,贴合艺术评价规律。

- 形式辅助阐释:篆草同书的实践,直观展现不同书体在笔法、气韵上的差异,为 “五等” 分类提供可感知的验证路径,让理论更具说服力。

创新之余存争议,理论完善待探索

尽管理论逻辑自洽,仍有可探讨之处:

- 标准模糊性:“正宗”“正源” 等概念缺乏普适共识,帖学、碑学脉络差异,及篆隶、魏晋笔法等 “本源” 争议,易导致分类主观化。

- 时代适应性:古代书品建立于文人单一传承语境,当代实验书法、跨界创作多元,传统 “正宗” 标准对先锋探索的包容性待检验。

- 审美主观性:书法评价本就 “仁者见仁”,若缺乏可量化指标,“五等” 易沦为个人偏好,影响理论说服力。

探索新评价框架,期待实践验证

新华大采风董事长康留国表示,徐维良的 “书法五等” 分类,为书法评价体系创新提供了思路,但需进一步完善:

细化评判标准(明确技法传承度、艺术创新性、文化影响力等指标 )、适配当代生态(包容多元创作形态 )、消弭审美分歧(通过广泛实践形成行业共识 )。若理论经创作、批评实践打磨,有望为当代书法评价提供全新参考框架,推动书法理论与创作双向发展。

此次理论提出,是传统书法评价体系在当代的一次创新探索,徐维良以篆草同书为桥,连接古典与现代,引发的行业讨论,或将为书法理论发展注入新活力。后续 “五等分类” 能否经实践沉淀为行业共识,值得持续关注。

深入解读徐维良书法五等分类理论:传统根基与当代探索的碰撞

著名书法家徐维良提出的 “书法五等分类理论”(正宗、名家、大家、正源、旁流 ),是对传统书法评价体系的创新探索,从书法传承、艺术价值、创作实践等维度,为理解书法生态提供了新视角,以下展开深度解读:

一、溯源:锚定传统书品的当代延伸

中国古代 “书品” 理论(如庾肩吾《书品》九品分类、张怀瓘《书断》“神妙能” 三品 ),核心是以 “品” 论书,梳理传承、区分优劣。徐维良的 “五等分类” 本质是对这一传统的当代回应 —— 既延续 “品藻书法” 的逻辑,又针对当代书法多元创作生态,尝试细化评价维度。

- 区别于古代书品侧重 “历史盖棺论定”,徐维良的分类更强调动态适配性:既包含对经典传承的坚守(如 “正宗”“正源” ),也为当代创新实践预留空间(如 “旁流” 对边缘探索的包容 ),试图搭建连接古典与现代的评价桥梁。

二、拆解:五等分类的核心逻辑与争议点

(一)“正宗”:正统传承的守护者

- 内涵:强调对经典技法、脉络的严格继承,以 “二王” 体系(或其他公认正统脉络,如颜柳欧赵帖学传承、北碑南帖的某一谱系 )为核心标准,追求笔法、章法、审美与传统 “正脉” 高度契合。

- 争议:“正统” 由谁定义?帖学视 “二王” 为正宗,碑学推崇篆隶北碑为根源,不同脉络的冲突,导致 “正宗” 标准难统一,易陷入传承路径的主观之争。

(二)“名家”:风格辨识度的建立者

- 内涵:聚焦个人特色与传播度,指在某一书体(如篆书、草书 )或风格(如碑帖融合、简书意趣 )中,形成鲜明个人符号,作品具备一定受众与影响力的书家。

- 价值:为书法创作提供 “个性化突围” 路径,鼓励书家在传统基础上探索 “辨识度”,避免陷入千人一面的模仿。

(三)“大家”:书法史标杆的塑造者

- 内涵:突破书体、风格限制,实现多元融合与时代引领。需兼具深厚传统功底(对多书体、多脉络的驾驭 )与创新能力(开创风格范式、影响时代审美 ),在书法史或当代语境中成为 “标杆性存在”(如古代王羲之、颜真卿,当代沙孟海等 )。

- 难点:“大家” 标准需时间检验,当代书家的 “时代影响力” 难立刻盖棺论定;且多元融合的边界模糊,易陷入 “博而不精” 或 “刻意求新” 的争议。

(四)“正源”:审美与技法的根源探寻者

- 内涵:回归书法本源,关联篆隶奠基的线条质感、章法原理(如篆书的中锋用笔、空间分布逻辑 ),强调对书法 “底层审美规则” 的挖掘与坚守。

- 意义:在当代书法 “创新泛滥” 时,重提 “根源性”,提醒创作者关注书法艺术的本质规律(如线条是书法的 “筋骨”,章法是气韵的载体 )。

(五)“旁流”:边缘探索的包容场域

- 内涵:容纳对传统的变体、跨界实验(如非正统笔法的自由书写、融合绘画 / 装置艺术的书法创作 ),为先锋探索提供 “非规范性” 空间。

- 争议:“旁流” 与 “脱离书法本质” 的边界难界定,过度包容可能模糊书法与其他艺术的区别,引发 “何为书法” 的本体论争议。

三、实践:篆草同书对理论的视觉化阐释

徐维良以篆草同书为实践载体,为 “五等分类” 提供独特注解:

- 篆的古朴厚重代表 “正源”“正宗” 的根基,强调线条、章法的本源规则;

- 草的灵动奔放对应 “名家”“大家” 的创新,展现个人风格与多元融合;

- 同书的碰撞,直观呈现不同书体在笔法、气韵上的差异,让 “五等” 分类从抽象理论,转化为可感知的笔墨对话。

这种实践的价值在于:用具体创作验证理论 —— 篆草同书的难度(篆书的严谨与草书的自由平衡 ),恰能体现 “五等” 中不同等级对技法、风格的要求,为理论提供可视化的评判案例。

四、反思:理论的时代困境与突破可能

(一)困境:

- 标准模糊:“正宗”“正源” 等概念缺乏普适共识,帖学、碑学等脉络差异,导致分类易主观化;

- 生态冲突:当代书法创作多元(实验书法、跨界艺术 ),传统 “正宗” 标准对先锋探索的包容性不足;

- 审美主观:书法评价本就 “仁者见仁”,缺乏可量化指标的 “五等”,易沦为个人偏好的体现。

(二)突破方向:

- 细化指标:建立技法传承度(对经典的继承比例、理解深度 )、艺术创新性(风格突破的价值、对书法史的贡献 )、文化影响力(受众广度、对书法传播的推动 ) 等可共识化的评判维度;

- 动态适配:区分 “历史评价” 与 “当代评价”,为先锋创作设置 “实验观察期”,避免因 “不符合传统” 直接否定;

- 行业共识:通过学术研讨、展览实践、批评体系建设,逐步形成专业领域的评价共识,削弱个体审美差异的干扰。

五、价值:为书法评价提供新的 “坐标系”

徐维良的 “五等分类理论”,本质是为当代书法创作与评价提供一套新的 “坐标系”:

- 对创作者:明确不同等级的追求路径(如 “正宗” 需深耕传统,“大家” 需突破融合 ),指引书法探索方向;

- 对评论者:提供更细化的分析框架,避免评价的笼统与片面;

- 对书法生态:激发对 “传承与创新边界” 的讨论,推动书法理论与实践的双向迭代。

尽管理论尚需完善,但这种 “试图建立新时代书法评价体系” 的努力,本身就具备开拓性价值 —— 它提醒我们:传统书法评价不能停留在古代书品的复述,而需直面当代创作的多元现实,在坚守本质中寻找创新路径。

结语:徐维良的 “书法五等分类”,是传统书品理论在当代的一次 “破冰”。它的价值不仅在于提出新框架,更在于引发行业对 “书法如何评价、如何传承创新” 的深度思考。未来,若能通过实践打磨标准、建立共识,这套理论或能成为连接古典与现代书法生态的重要桥梁,为书法艺术的可持续发展注入理论活力。

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)