时维春日,天朗气清,惠风和畅。新华大采风团队之摄影家、艺术家、书画家康留国、林玉刚、邱春林、张庆华等诸人,怀逸兴,携雅趣,同往国家植物园樱桃沟,欲寻幽探胜,采撷自然之灵韵。

初入园中,见小径蜿蜒,木栈通幽。众人信步其上,两侧树木林立,虽未及盛夏之葱茏,然已显春日之生机。枝干交错间,偶见几缕阳光洒落,光影斑驳,如诗如画。微风轻拂,似有若有若无的花香萦绕鼻尖,引得众人兴致愈发高涨,脚步也不禁加快,急切地想要探寻这樱桃沟的更多美景。

行至一处,见拱门巍峨,上书 “樱桃沟” 三字,字迹古朴,意蕴悠长。入得拱门,仿佛踏入一方别样天地。但见沟内,幽篁夹道,修竹亭亭玉立,在微风中轻轻摇曳,发出沙沙声响,似在私语。脚下,石板小径曲折通幽,虽历经岁月打磨,却依旧平整坚实,引领众人深入沟内。

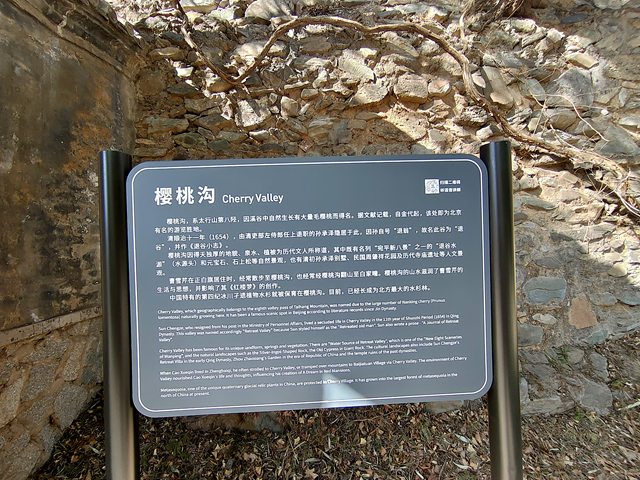

再往前行,路旁立一标识,书 “樱桃沟” 之来历。盖此地原名 “退谷”,因沟内多植樱桃树而得名。其历史悠久,文化底蕴深厚,古往今来,文人墨客多有涉足,留下诸多佳话。众人或驻足凝视标识,或相互低声交流,言语间满是对这古老之地的好奇与赞叹。

沿途漫步,可见毛樱桃之标识,方知此树属蔷薇科樱属,原产中国多地,兼具观赏、药用、食用之效。抬眸望去,沟内树木繁多,品类各异。虽花期未盛,然几株早樱已悄然绽放,粉白相间的花瓣簇拥在枝头,宛如繁星点点,在蓝天映衬下,显得格外清新雅致。尚未开花的树木,虽只有稀疏的枝叶,却也在春风中努力舒展着身姿,积蓄着生长的力量。

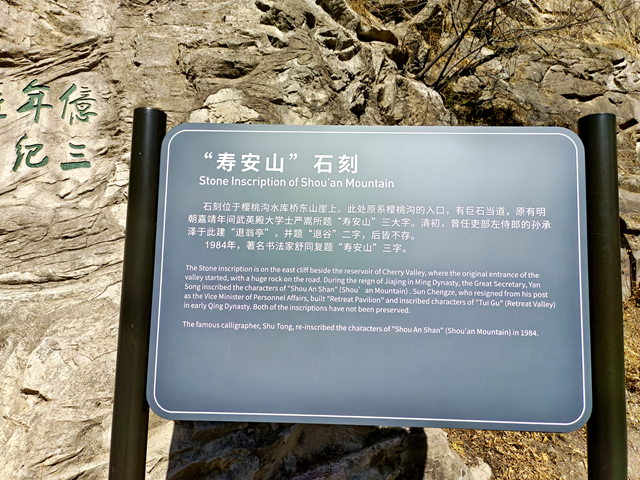

行至寿安山石刻处,见标识详述其来历。此处原系樱桃沟入口,巨石当道,明代严嵩曾题 “寿安山” 三字,清代孙承泽于此建 “退翁亭”,并题 “退谷” 二字,后虽亭字不存,然遗迹仍在。1984 年,书法家舒同复题 “寿安山”,为这古老之地再添一抹人文色彩。石刻旁,几株松柏傲然挺立,树干粗壮,树皮皲裂,似是岁月镌刻的纹理,见证着这方土地的沧海桑田。

继续前行,便闻潺潺水声,如鸣佩环。循声而去,一条清澈的溪流映入眼帘。溪水从山间潺潺流出,在石头间欢快地跳跃、流淌,溅起晶莹的水花。水底的石头和沙砾清晰可见,偶有小鱼小虾穿梭其中,为这溪流增添了几分灵动与生机。溪边,水草摇曳生姿,与溪流相依相伴,构成了一幅和谐美妙的画面。

此时,摄影家们已迫不及待地行动起来。他们或蹲或站,或俯或仰,不断变换着姿势,寻找着最佳的拍摄角度。手中的相机咔咔作响,每一次快门的按下,都像是在与自然进行一场亲密的对话,力求将这瞬间的美好永久定格。有的摄影家专注地盯着取景器,眼神中透露出一种执着与专注,仿佛整个世界都只剩下眼前的美景;有的则不时调整着相机的参数,口中喃喃自语,沉浸在光影与构图的奇妙世界中。

书画家们亦被这美景所触动,纷纷寻得一处心仪之地,铺毡展纸,摆上笔墨。淡淡的墨香在空气中弥漫开来,与自然的气息相互交融。画家们凝视着眼前的景色,目光中满是陶醉与思索,片刻之后,手中的画笔便在纸上舞动起来。他们时而轻描淡写,勾勒出树木的轮廓;时而浓墨重彩,渲染出花朵的娇艳。每一笔都饱含着对自然的热爱与赞美,每一幅画都仿佛是他们内心世界的写照。

书法家们则神情肃穆,提笔蘸墨,在宣纸上挥洒自如。他们的字体或飘逸洒脱,或刚劲有力,仿佛将这樱桃沟的神韵都融入了笔墨之中。在创作过程中,他们时而停顿思索,时而一挥而就,每一个字都像是一颗跳动的音符,奏响着对这方土地的深情赞歌。

行至半途,众人稍作休憩。或坐于石上,或倚于树旁,谈笑风生,分享着旅途之见闻与感悟。此时阳光正好,洒在身上,暖人心扉。大家围坐在一起,互相欣赏着彼此的作品,交流着创作的心得与体会。画家们讲述着自己在创作过程中对色彩和构图的独特理解,书法家们则分享着对字体风格和笔画神韵的感悟。欢声笑语回荡在樱桃沟中,与自然的声音交织在一起,构成了一曲和谐美妙的乐章。

复起身前行,见有游客或举机拍照,留存美景;或漫步赏景,悠然自得。沟内氛围闲适,仿若时间都在此放慢了脚步。而采风团队的艺术家们,依旧沉浸在创作的世界中,不断地寻找着新的灵感与创作素材。他们或观察着溪边的石头,试图从其纹理中发现独特的美感;或凝视着天空中飘过的云朵,想象着如何用画笔将其描绘得更加生动。

及出樱桃沟,众人虽脚步已出,然心犹留连其间。回顾此次游历,樱桃沟之清幽宁静、自然人文之美,皆深深烙印在众人心中。创作时的专注与激情,交流时的热烈与畅快,都成为了这段旅程中最珍贵的回忆。遂仿《桃花源记》作此文,以记此次游历之乐,亦盼他年再临,重寻那番春日盛景,续写采风佳话。

艺品城主道人感怀之际,遂援笔为文,记此盛事,以志纪念。

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)